マンション建設工事現場事務所長の過労死事件…T事件 弁護士 下川和男(民主法律251号・2002年8月)

弁護士 下川和男

一 はじめに

被災者は、平成9年5月31日、吹田市にあるマンション建設現場事務所において、意識不明の状態で発見され、病院に搬送されたが、同年6月3日、「クモ膜下出血」により死亡した。享年四四歳であった。

被災者は、昭和46年3月、徳島県の高校を卒業し、同年4月、大手ゼネコンのA社に入社した。昭和49年には二級建築士、昭和56年には一級建築士、昭和60年には一級建築施工管理士の資格を取得した。被災者は、請求人である妻と昭和60年結婚し、2人の子供をもうけていた。

被災者は、数々の工事現場事務所長を務め、平成8年11月から、吹田市にあるマンション建設現場所長となった。

二 受任から労災認定まで

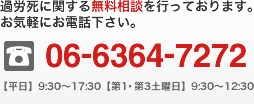

請求人である被災者の妻は、夫の死亡後まもなく、茨木労働基準監督署に労災申請をしたが、平成10年5月12日、不支給決定がなされたことで、自分一人の力では難しいと考え、過労死問題連絡会へアクセスすることになった。

岩城穣弁護士、伴城宏弁護士、加藤文人弁護士と当職を加えた4名の弁護団を結成し、労災認定に向けた取り組みを開始した。すぐさま、茨木労働基準監督署に出向き担当監督官から不支給決定の理由を質した。そこで明らかになったことは、監督署は、建設工事現場に当然存在する工事日報などの書類を取り寄せることなく不支給決定を行っており、極めて杜撰な調査しか行われなかったのである。

弁護団では、審査請求を行うとともに、調査を開始した。会社に対する損害賠償請求を前提とした証拠保全も考慮の対象となったが、労災申請において、会社は請求人に労基署へ提出した資料の写しを交付するなど、ある種誠意ある対応を行っていた。そこで直接会社に連絡をとり、資料提供を依頼したところ、弁護団が希望する資料のほとんどの提供を受けることができた。「作業ミーティングと安全衛生日誌」「工程表」「工事監理月報」「工事打合簿」などであるが、それらの資料の分析、被災当時現場において働いていた部下などの聴き取りなどを始めた。

基礎工事段階で不測の事態の発生による工期の遅れ、下請け工事人の不手際、会社の支援態勢の不足などがあり、発症直前にはかなりの長時間労働となっていた。それらをまとめて、平成11年3月15日に意見書、平成12年3月15日に補充意見書を提出した。その後も「クモ膜下出血」の発生機序について西淀病院の田尻医師に意見書をお願いし、また他の事件の医学意見書を取り寄せ、平成13年3月22日付で補充意見書(2)を作成し、更に、下請け工事会社への聴き取り調査を行ったり、自宅から現場までの所要時間を実際に交通機関を利用して図ったりした。その結果をその都度審査官に面談の上、提出した。

転勤のため審査官は三回変更し、結論がでるまで時間がかかったが、その間平成13年12月に、過労死労災認定基準の改訂が行われ、その基準にあわせ、平成14年2月21日付補充意見書(3)を作成提出したところ、審査官に対する印象は好印象なものとなった。そして、同年3月29日、大阪労働保険審査官は、被災者の「クモ膜下出血」を労災であると認める決定を行った。

被災者が亡くなってほぼ5年が経とうとしていた。

三 審査官が認めた労働の過重性

1 勤務状況

被災者は、午前7時40分から45分には現場工事事務所に出勤、8時から朝礼、その後現場の見回り、デスクワークなどを行い午後8時から8時40分頃現場工事事務所を出るという生活をおくっていた。平成10年に入ってからは毎月2ないし3日出勤していた。

2 労働時間

被災者の発症前1週間の労働時間は65時間、発症前6ヶ月の時間外労働について次の通り認定し、発症前4ヶ月について1ヶ月あたり97時間であると認定している。

時間外労働 発症前1ヶ月 82時間40分

2ヶ月 102時間50分

3ヶ月 92時間

4ヶ月 110時間50分

5ヶ月 89時間10分

6ヶ月 59時間

3 現場の特異性として

審査官は、その決定において、「現場の特異性」と題して、①建設工事工程のきびしさ、②予期せぬ工法の変更、③下請け職人の不手際と工事費用の増大、④会社の支援態勢の不足などを認定し、労働時間に加えて被災者の業務の質的な過重性を認めている。

四 さいごに

平成13年12月12日通達による過労死労災認定基準の改訂は、時間外労働という物差しが明確になったという点で監督署、審査官など行政レベルでの認定業務のしやすさにつながっている。ただ本件もタイムカードなど労働時間についての会社の客観的な資料は存在しない。請求人である妻の記憶、それを裏付ける部下の陳述が大きく労災認定に影響を与えたと思われる。

審査官は、ほぼ代理人意見書のとおりの労働時間を認定している。本件の場合、幸いにも部下が受任当時、会社を退職していたことから様々な話を聞くことができた。しかし部下達が在職中であったとすれば聴き取りが可能であったであろうか。

厚生労働省が通達を出し、使用者に労働時間管理をするように徹底したとしても、未だ過労死が発生する現場においては労働時間管理が充分に行われているわけではない。「労働時間管理が行われていないことによって時間外労働が把握できない、従って労災認定ができない」式に時間管理されていないことで被災者が不利益を受けることはないのか。今後の労災認定業務のあり方に一抹の不安を感じる事件でもあった。

労災認定がされたとしても被災者が生き返るわけではない。しかし遺族の生活補償はなされる。「よかった」と素直に喜びたい。

(弁護団 岩城 穣、伴城 宏、加藤文人、下川和男)

(民主法律251号・2002年8月)

2002/08/01