ストレス・ストレス性疾患への取り組みを強めよう─労働者の心身の健康を守るために─ 弁護士 松丸 正(民主法律192号・1986年2月)

弁護士 松丸 正

一、職場にはびこるストレス・ストレス性疾患への関心

1 ストレス・ストレス性疾患

労働による心身のストレスに起因、関連する疾患、即ちストレス性疾患が、職場のなかに静かに、見えにくい形態で、しかし広く深くしのびよっています。ストレスと言うと神経性のものと考えられがちですが、心身の生理を阻害する有害要因により生じた心身の反応(変調)と考えてよいでしょう。

労働者のストレス性疾患、あるいはストレスによる心身の不健康状態並びにそこから生ずる家庭等社会生活における障害は「働き中毒」「燃えつき症候群」「サンドウィッチ症候群」「長時間労働シンドローム」「過労死」などの言葉をもって新聞紙上等では語られており、資本の側においては、職場からの不適格者排除の論理をもって、この問題についての取り組みを強めつつあります。これに対し、労働の側におけるストレス性疾患並びにそこから生ずる社会的障害についての取り組みは、未だ立ち遅れていると言わざるを得ません。

2 多様なストレス性疾患

ストレス性疾患として、右の各疾病が挙げられます。

○腰痛、頸肩腕症候群

○高血圧、脳出血、脳血栓、心筋梗塞、狭心症等の循環器系障害(過労死と呼ばれるものの多くがこれです。)

○胃炎、胃かいよう、十二指腸かいよう等消化器系疾患

○自律神経失調症、各種神経症、反応性うつ病、心身症、メニエール症候群、円形脱毛症、インポテンツ等の神経系疾患

これらの疾病はいずれも、罷病者の個人的な肉体的、精神的な弱さに起因する私病として考えられてきましたし、労災認定のうえでも同様でした。

しかし、腰痛、頸肩腕症候群について、それを労働のストレスの蓄積から生じた疾病であるとして、労災認定を勝ちとり、職場でそのような疾病をもたらす労働の追放が一定前進し、現在ではこの疾病がストレスに起因・関連するものとの認識は、職場において一般化していると言えましょう。

つぎに、10年程前より、脳出血等の循環器系障害を過労死と把握し、その業務上認定をすすめる運動が発展し、長時間、変則、深夜労働等との関連で、右障害を考える視点が職場のなかに浸透しっつあります。

3 ストレス・ストレス性疾患の取り組みの現状

更にこれを一歩前進させて、労働密度の強化、とりわけOA、ME労働等にみられるように、単調、音同密度かつ、責任度の高い労働によるテクノストレス、並びに、職場における労働者間の競争の組織化などから生ずるストレスによる心の病についても、労働とのかかわりで考えることの重要性が、注目されつつあります。

心の病、即ち神経性疾患については、資本の側が労働力の質の確保並びに高密度労働に耐久性のある労働力の創出と、不適格労働力の排除の視点から、早くより取り組みを強めています。

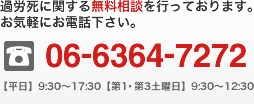

労働側の対応が立ち遅れていることは否めない状況ですが、大阪では5年前に大阪過労死問題連絡会が結成され、過労死の労災認定を中心に取り組んでおり、昨年には東京を中心にストレス疾患労災研究会が結成され、ストレス疾患に対する本格的な取り組みがされようとしています。

二 ストレス性疾患の状況

1 労働者の心身の疲労度の調査結果

労働省が1981年11月実施した 「労働者の健康状況調査」によれば、仕事のうえで身体の疲労ありする老が64.6%、仕事のうえで神経の疲労ありとする者が70.7%となっており、仕事、職業生活についての強い不安、悩み、ストレスありとする者が50.6%であり、うちその原因として仕事の質並びに量と回答している者が48.8%(複数項目回答)

また国民春闘共闘会議が1980年10月に実施した「労働と健康生活アンケート調査」によれば、次の結果が出ている。

症 状 男 女

目が疲れやすい 68.7% 75.1%

腰がだるい 53.2% 60.0%

下痢、便秘 68.7% 66.8%

屑こり 52.5% 68.4%

これらの調査結果からしても、労働者が日日心身のストレスという重荷をかかえながら労働している姿は明らかである。

2 ストレス性疾病とその原因の調査結果

労働省の委託により、中央労災防止協会内のストレス小委員会が1984年調査した調査結果によると、ストレス関連疾病のうち、確病率の高い疾病の割合はつぎのとおりとなっている。

(1984年5月度調査分)

男 子

本態性高血圧症 19.4%

胃かいようおよび十二指腸かいよう 14.0%

腰痛症 4.9%

神経症、自律神経失調症、不眠症 4.2%

女 子

腰痛症 5.7%

胃かいようおよび十二指腸かいよう 5.0%

頸肩腕症候群 4.1%

神経症、自律神経失調症、不眠症 4.7%

また、7日以上傷病欠勤した労働者につき、その原田・誘因として心理的、社会的ストレスの有無を調べた結果では、男子の45.2%、女子の48.6%がストレスがあったと回答しており、とりわけ働き盛りの45才~49才においては56.5%と最も高率を示しており、入社間もない20才~24才の48.3%がこれに次いでいる。ストレスありと回答したもののうち、ストレスの内容についてはつぎのようになっている。

(複数回答)

多忙による心身の過労 49.5%

職場の人間関係 21.5%

家族、親族の病気・死亡 17.2%

職場の配転 16.2%

3 神経症、自殺の調査結果

1981年、日本生産性本部が上場企業100社の社員を対象に行った調査では、神経症の疑いありとされたものが9.1%にも及んでいる。

加えて厚生省の調査によると、男性の自殺率は働き盛りの40代で最も高く、かつ1972年においては1542名であったのが、1982年においては3028名と、1.96倍にも増加していることも、労働によるストレスの蓄積と無関係ではなかろう。

以上の統計数値より、労働者がストレス過剰のなかでストレス性疾患に罹病するかしなぃかの瀬戸際で労働し、その心身をすり減らしているという姿が明らかになったと思います。

4 あなたも心の病の入口にいるのでは?

この姿はあなた自身の姿とも言えましょう。現代の心のストレス性疾患の典型と言われ、神経性疲労の蓄積、慢性化に起因する自律神経失調症には、つぎのような症状があると言われます。

○頭がポーとする、スッキリしない。

○根をつめると頭が痛い。

○肩、背中のしこり。

○寝つき悪く、夢が多い。

○朝、熟睡感なく起きるのがつらい。

○夜になるとさえ、日中は能率悪く元気がない。

○食事が義務的となり、おいしくない。

○集中力、思考力の低下、もの忘れ多い。

○動悸しやすい、立ちくらみ。

○ささいなことでイライラ、カッとする。

○立ちくらみ、手足の冷感。

○下痢、便秘。

○性機能低下。

これらの多くの症状があるとすれば、あなたもストレスによる心の病の入口にいると言っても過言ではないのです。

三 ストレスと労働者の家庭生活

1 労働者の疾病準備状態

疾患に至らなくても、ストレスは労働者自身の心身の抵抗力を低下させ、一般疾病を発病しやすい状況(これを疾病準備状態と呼んでいます。)を生み出します。この状態の下ではストレスが更に加わり、心身状況が悪化すれば、胃の弱い者は胃腸病を、血圧の高い者は循環器障害を、心の織細な者は神経症等を発病し、健常者でも風邪をひきやすくなります。

2 職場のストレスの家庭への影響

労働者自らの心身の健康にとどまらず、労働で疲労しきったストレスのたまった労働者が家庭に帰れば、会社以外の社会活動の場ではどうなるのか、このことをぬきにしてはストレスの問題は語れません。

家庭にあっては、子にとっては寡黙で気むずかしい父親で、休みといえば1.ゴロ(ゴロ寝)2.テレ(テレビ)3.アルパチ(アルコール、パチンコ)という有様で遊び相手にもならない、

妻にとっては、仕事以外のことについては、社会的関心を喪失し、家庭、一般社会についての話題に事欠く無気力な夫としてあらわれます。

加えて長時間労働ほ、家族の団らんの場を奪っています。総理府の1982年の調査によれは、家族そろってする夕食の一週間あたりの回数について、週2回以下と答えたものが事務職については20%、労務職については33%に及んでいます。単身赴任の増加もこれに拍車をかけています。

3 働き過ぎのストレスによる家庭崩壊

家庭崩壊の姿を新聞記事から拾ってみましょう。

「夫は管理職試験に受かって、一段と帰りが遅くなった。やっと帰ると夕刊を片手に晩酌。子どもたちのこと、その日あったことを話しかけても気のない返事しか返ってこない。「離婚」という文字が脳裏をかすめる。…夫は新聞から目をあげた。何もいわない。「なぜ黙っているの!」 たたみかけるように言いかけて言葉を飲んだ。男ってなんて悲しい目をするんだろうー。邦子さんが猛然と外に出るようになったのはそのころからである。」(朝日新聞1986年1月11日朝刊、幻想ゲーム)

働き過ぎによって「心身の健康がむしばまれるだけでなく家庭も犠牲になっています。一家団らんの食事はできず、お父さんは黙って寝に帰るだけ。子どもの教育やしっけはどうなるんでしょう。会話が乏しい夫婦の間にもすきま風が吹き、離婚に進む例が増えている。」(朝日新聞1986年1月13日新国富論での作家林郁の発言)のです。

健康、家庭、暮しの「3K」をむしばむ、労働による心身のストレスへの取り組みは労働省、労働組合にとって急務となっています。

四 ストレス・ストレス性疾患にいかに取り組むか。

1 職場のストレス・ストレス性疾患についての実態を明らかにしよう。

先にも述べたとおり、資本の側は、ストレスに対する調査並びに対策、とりわけメンタルヘルスについての取り組みを強めており、これに対する労働の側の取り組みは未だ緒についたばかりです。

職場に、ストレスによる自律神経失調症あるいは過労神経症等の同僚がいたとしても、「一時的に落ちこんでいるのだろう。」

「気持ちがたるんでいるのでは。」「なまけぐせが出ているのでは。」と誤解し、もっと頑張って仕事をしろと、尻をたたくようなことがなされていないでしょうか。

自律神経は、人間の意志によってはコントロールできず、根性・気構えによってはどうにもできないことを理解すべきです。

誤解にもとづく激励は、かえって本人の心身のモーターを燃え切らせてしまうことになってしまいます。

従って、この問題を取り組むにあたっては、職場のなかでストレス性疾患についての正しい認識のうえにたって、職場の一人一人にどれだけストレスが蓄積され、それによって労働者の心と身体にどのような症状があらわれているか、実態を明らかにすることからはじめなくてはなりません。

同時に、どのような労働が心身のストレスを生み出しているのか、についての調査分析をすることが大切です。

この実態が明らかにされれば、必ずや職場の心身のストレスが労働者に重くのしかかっているか、これへの対策の重要性が明白になると確信します。

2 ストレス性疾患の労災(公災)認定の取り組み。

ストレス性疾患のうち、腰痛、頸肩腕症候群、更に最近では過労死についての労災(公災)認定は前進しっつあり、神経性疾患についても、先駆的な取り組みがなされつつあります。

業務の過重を原因とする心身のストレスにより、うつ病を発症し、更に鉄道に飛び込み自殺をはかり両足切断の重傷を負った設計技術者につき、昭和59年2月、うつ病並びに自殺は業務上として労災認定が監督署によりなされています。

また校内暴力等によるストレスで神軽症となった公立高校教諭が踏切で電車に接触して右腕、右足切断の重傷を負った件につき「当時のA教諭は、業務により相当過激な疲労状態に置かれ、心因反応を発症したことほ明らか。電車事故による受傷も因果関係あり、すべては公務に起因する。」と昭和59年に公災認定を得ています。

職場で心の病に罹病している同僚を見出したら、それは過重な労働のなかで心身をすりへらされた働き蜂の戦士ではないかとして、同僚、家族を励まし、同時に自分たちもその同僚と同じように仕事で心身をすりへらしており、心の病の入口にいる実態を調査し明らかにし、その労災(公災)認定を勝ち取る闘いに立ちあがることが大切です。

ストレス性疾患で倒れた同僚の犠牲を無にせず、結果から原因に攻めのぼる闘い、即ちストレスを生み出す労働条件を改善する闘いに取り組みましょう。

3 労基研最終報告の「労働時間弾力化」に対する闘い

労働による心身のストレスは人間の生理に反した労働、とりわけ長時間、深夜、変則労働のように人間の生体のリズムを乱す労働にその多くが起因していると言えましょう。

一日8時間労働という労働者保護立法上の大原則は、一日のうち8時間を労働に、8時間を睡眠に、8時間を労働から解き放された休息、文化にという、人間の生体のリズムにあわせて打ちたてられたものです。人間の生体のリズムに逆らわずに、自然である人間の摂理に従って労働する、これが心身の有害なストレスを防止するにあたって最も大切なことと言えましょう。

過労死が、長時間、深夜、変則労働の職場、例えばタクシー運転手、新聞労働者等に多く発生している事実はこのことをよく示しています。

これに対し、労働大臣の私的諮問機関である労働基準法研究会ほ、1985年12月19日「今後の労働時間法制のあり方について」と題する最終報告を労働大臣に提出し、右報告にもとづき労基法等の抜本的改「正」案が今年度中にも国会に上程されようとしています。その円容詳細は別稿に譲るとして、ストレスとの関係で最も注目さるべきは、右報告は現在の長時間労働の現状を事実上追認したうえで、また残業についての有効な規制をなさないままで、なおかつ労働時間の弾力化をはかろうとしていることです。

即ち、「今後の労働時間法制の基本的方向としては、労働時間の規制は一週間単位の規制を基本として一週の労働時間を短縮し、一日の労働時間は一週の労働時間を各日に割り振る場合の基準として考えていくことか適当である」と述べ、一日8時間労働の原則をつき崩す方向を明言しています。

一日8時間労働という、人間の生理の必要性に根ざした労働時間について「弾力化」し、兼務(営業)の必要性にもとづいて、一日あたりの所定内の労働時間を延長(勿論延長した時間分についての残業手当はつかない)しようとしているのです。

資本の業務(営業)の必要性を優先し、労働者の生理(健康)の必要性をないがしろにする方向と言わざるを得ません。

職場に、広く深くはびこっているストレス・ストレス性疾患の実態を明らかにし、その原田となっている反生理的な労働を明らかにし、労働者の身体と心の健康を守る視点からも、右報告を批判し、改「正」を断じて許さない取り組みを強めましょう。

(民主法律192号・1986年2月)

1986/02/01